由氮、磷過量輸入導致的水體富營養化是我國湖泊面臨的最為突出的環境問題之一。反硝化作用在缺氧或厭氧條件下,通過反硝化微生物將NO3?最終還原成N2,是湖泊生態系統最關鍵的脫氮過程。反硝化過程還會產生一定量的中間產物N2O,這種溫室氣體對全球氣候變暖的貢獻僅次于CO2和CH4。目前為止,學術界對我國湖泊反硝化過程及其與環境因子關系的認識還非常有限。

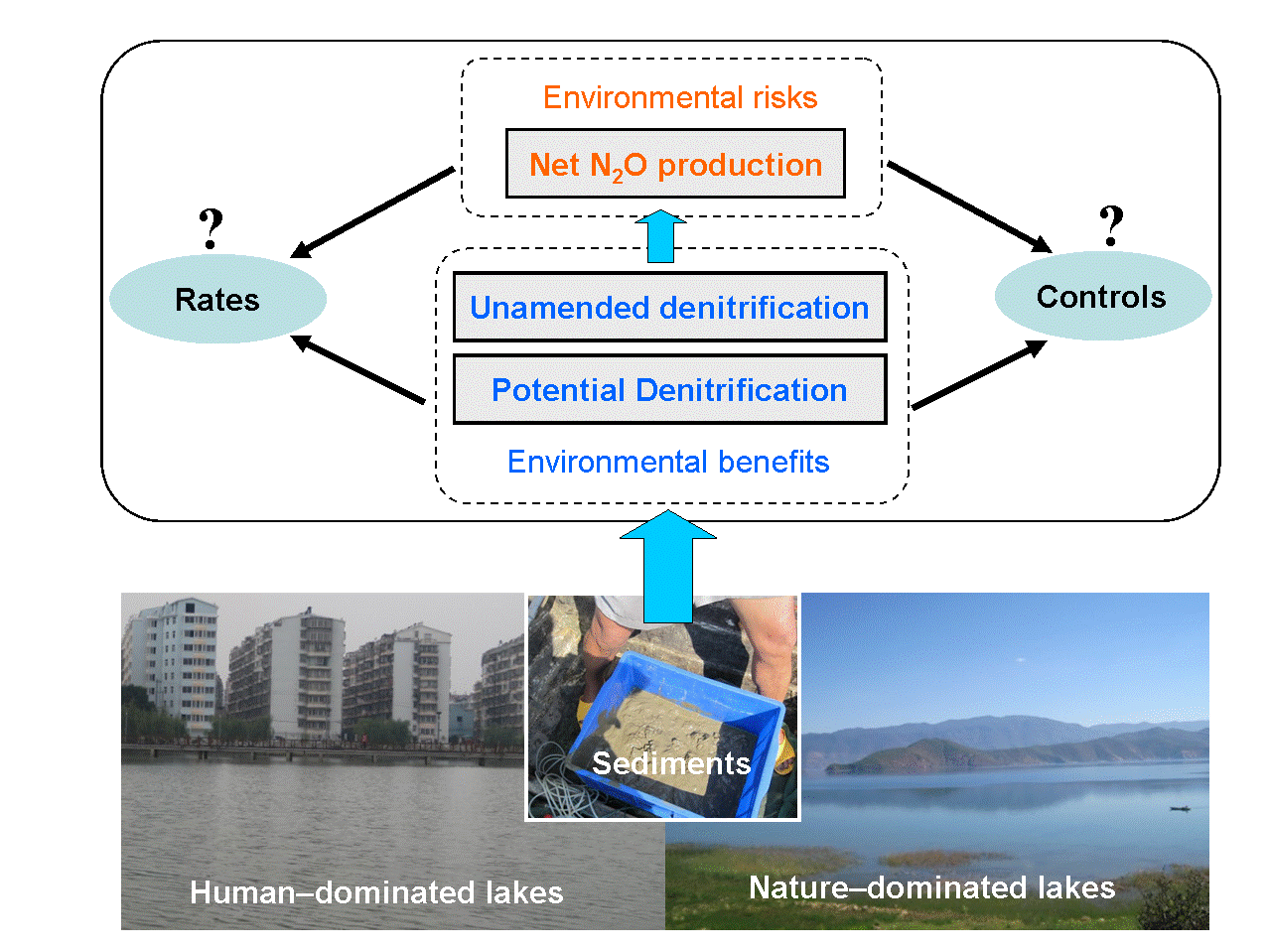

重點實驗室濕地生態學科組的劉文治、王志秀和劉貴華等以我國西南地區的20個高原湖泊為對象,采用乙炔抑制?氣相色譜法測定了湖泊底泥的潛在反硝化、背景反硝化以及凈N2O產量等參數。根據Seitzinger等人建立的模型,預測每年輸入高原湖泊的氮中,36.43–81.40%可以通過反硝化途徑去除。底泥反硝化作用與水化學、底泥理化性質以及流域土地利用都有顯著相關性。在人類活動干擾嚴重的湖泊(比如滇池),反硝化主要受底泥理化性質特別是氮含量的影響,而在人類活動干擾較少的湖泊(比如瀘沽湖),反硝化則主要由水體中的氮含量決定。

該研究得到了國家自然科學基金(31370550)和國家水專項(2013ZX07102–005)的聯合資助,研究結果近期發表于國際期刊Biogeochemistry。

研究示意圖

相關附件:

中國科學院水生植物與流域生態重點實驗室 版權所有:中國科學院武漢植物園

技術支持:武漢植物園科技支掌中心 鄂ICP備05004779-1號 鄂公網安備42018502004676號