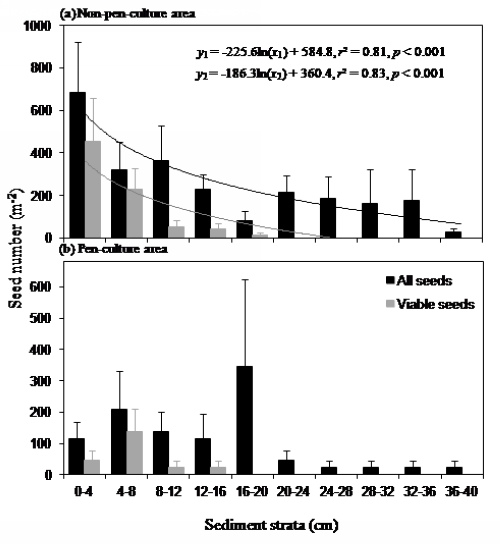

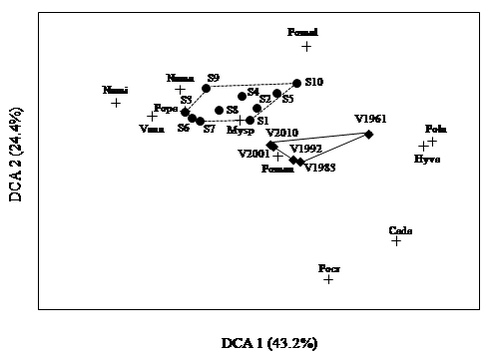

重點實驗室濕地生態學科組肖蕆博士在劉貴華研究員指導下,通過對洪湖敞水區40cm深度的底泥種子庫進行取樣分析,結合兩次植被調查數據以及3個時期的歷史植被資料,發現湖泊種子庫垂直分布格局在一定程度上可以反映出植被的演變歷史過程。此外,在比較了三種不同利用類型的湖區底泥種子庫結構后發現,無論是物種數目、種子總密度還是有活性的種子密度,非圍網養殖區(non-pen-culture area)都顯著高于圍網養殖區(pen-culture area)。同時,在棄圍區(abandoned pen-culture area),種子庫對地表植被恢復的貢獻潛力依然巨大

該研究不僅揭示出湖泊敞水區種子庫垂直分布格局與沉水植被演替動態之間關系,也為湖泊生態恢復和漁業養殖管理工作提供了可靠的科學依據和借鑒。

該研究得到了國家自然科學基金(30970469)的資助。相關研究成果以“The relationship of seed banks to historical dynamics and reestablishment of standing vegetation in an aquaculture lake”為題,發表在國際期刊Aquatic Botany上。

洪湖0-40cm底泥種子庫的種子總密度和有活性的種子密度

洪湖0-40cm10個層次的種子庫組成與5個年份的植被數據的DCA排序圖

相關附件:

中國科學院水生植物與流域生態重點實驗室 版權所有:中國科學院武漢植物園

技術支持:武漢植物園科技支掌中心 鄂ICP備05004779-1號 鄂公網安備42018502004676號