最近國際環境科學領域權威期刊Journal of Hazardous Materials (2009年影響因子4.144)在線發表了中國科學院武漢植物園在微量元素與重金屬元素來源量化及其與地表覆蓋變化的關系的最新研究成果(doi:10.1016/j.jhazmat.2011.03.026)。

重金屬元素因其有毒性、持久性及生物累積等特征而廣受關注。以前的研究表明人類活動正改變著水源地的漢江流域的微量元素及重金屬元素格局,并對人類及水生生物的健康造成了一定威脅(見Journal of Hazardous Materials. 181, 1051-1058及176, 579-588),因此量化微量元素的來源及其與地表過程變化的關系對水源地水質保護尤為關鍵。武漢植物園系統生態學科組李思悅副研究員結合野外取樣調查、實驗室微觀分析及宏觀GIS技術,綜合運用多元統計模型(FA-MLR)及地球化學原理探討了重金屬元素與土地利用/覆被變化之間的關系及其來源分配。研究表明土地利用組成和水文節律共同影響著河流水體的重金屬元素分布,且在春季,土地利用/覆蓋組成可以較好的預測重金屬元素濃度;相對于河岸帶土地利用,流域尺度土地利用組成可以更好地解釋河流生態系統中的微量元素及重金屬元素。人類活動的重要標志-城鎮化在流域尺度上可以很好的預測重金屬,而在河岸帶尺度上,代表自然標志的植被覆蓋組成則與重金屬的相關性較強,不同尺度上的農業活動與重金屬的濃度相關性較弱。

以絕對主成分得分系數為基礎的多元線性回歸模型表明流域重金屬元素的主要來源包括:礦業活動、化石燃料(煤)燃燒、機動車及油漆工業、地殼及富銻礦物及機動車剎車裝置。其中礦業、機動車排放及油漆化工貢獻了63%的砷(As)和鉛(Pb), 86%的硒(Se)及74%的釩(V),而76%的Sb來源于地質、礦物及機動車剎車裝置。地殼中含量豐富的鋁(Al)和硅(Si),自然來源(土壤)貢獻了他們的70%。該研究對水源地水質保障提供了重要的科學依據,同時為多元統計模型在水體污染物來源量化方面提供了重要的個案研究。

與以往研究相比,此研究整合了不同尺度景觀格局及水文節律,并將整體上的統計量化及個體流域的定性化相結合,在方法和研究思路上有重大突破。

該研究是李思悅博士在張全發研究員指導下完成的,這是繼2010年以來在中線工程水源地重金屬研究方面的又一重大進展。

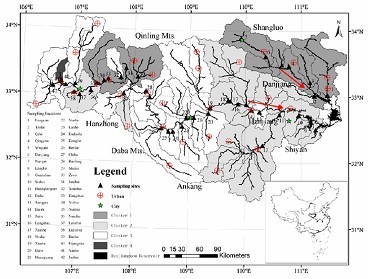

漢江上游取樣點及重金屬污染聚類圖

相關附件:

中國科學院水生植物與流域生態重點實驗室 版權所有:中國科學院武漢植物園

技術支持:武漢植物園科技支掌中心 鄂ICP備05004779-1號 鄂公網安備42018502004676號