自達爾文發表《物種起源》以來,有關物種分布范圍限制的研究就受到生態學家和進化生物學家的極大關注。目前在進化生物學領域,有關物種分布區限制的進化機制主要存在兩種假說。第一種假說認為與物種核心區居群(core population)相比,物種分布區邊緣的居群(marginal population)由于缺乏適應性遺傳變異,從而限制了物種進一步擴散(“核心-邊緣”假說)。第二種假說認為從核心居群至邊緣居群的非對稱性基因流導致邊緣居群的基因庫受到污染,一些來自核心居群的“非適應性”等位基因降低了邊緣居群的適應性遺傳變異(基因流假說)。

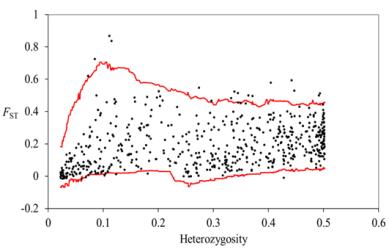

武漢植物園獼猴桃種質資源與育種學科組博士生楊愛紅在姚小洪副研究員和黃宏文研究員的指導下,以孑遺植物鵝掌楸為研究對象,采用自主開發的葉綠體基因組微衛星以及核基因組微衛星分子標記(American Journal of Botany, Yang et al., 2012),在了解古氣候變化對物種地理分布的影響的基礎上,比較分析了邊緣居群與核心居群的遺傳多樣性、基因流動態以及適應性遺傳變異。研究結果發現,鵝掌楸殘存居群的遺傳多樣性的分布格局不支持“核心-邊緣”假說,即邊緣居群與核心居群不存在顯著的遺傳多樣性差異,但是存在從核心居群到邊緣居群的非對稱基因流,這種非對稱基因流可能限制了該物種的擴張潛力(Scientific Reports, Yang et al., 2016)。此外,基于AFLP分子標記的全基因組掃描(genome scan)研究發現,歧化選擇(divergent selection)在鵝掌楸殘存居群的適應性進化中起主導作用,冬季氣溫、夏季降水以及太陽輻射是該物種分布區限制的主要環境因子 (Frontiers in Plant Science, Yang et al., 2016)。該研究結果為探討物種如何適應環境變化帶來了新的啟示,也為瀕危物種種質資源的保護和可持續利用提供了科學依據。

該研究得到國家自然科學基金(31270384)以及中國科學院優秀青年科技專項(KSCX2-EW-Q-16)的資助。相關研究結果以“AFLP Genome Scanning Reveals Divergent Selection in Natural Populations of Liriodendron chinense (Magnoliaceae) along a Latitudinal Transect ”為題,發布在Frontiers in Plant Science.

鵝掌楸cpSSR單倍型分布圖

核心與邊緣居群遺傳多樣性比較

異常位點(outlier loci)檢測結果