物種多樣性維持機制一直是群落生態學研究中的熱點之一。物種分布格局由多種機制的交互作用形成,是探究物種多樣性維持機制的基礎,物種的空間格局及動態受物種功能屬性(如生活型、耐蔭性、擴散模式等)和生態策略特征差異的影響。深入研究物種自身屬性與分布格局的關聯性具有重要的理論意義。

中國科學院武漢植物園植被生態學學科組以武陵山區八大公山25 ha長期動態監測樣地中個體數不少于25個的137個物種為研究對象,運用完全隨機零模型(Complete spatial randomness, CSR)和基于樣地地形因子的泊松異質性零模型(Heterogeneous Poisson process, HPP)的單變量雙關聯函數(univariate pair correlationfunction),探討物種自身功能屬性與物種分布格局的關聯性。結果表明:物種以聚集分布為主;稀有種比常見種聚集度更強,但易受環境異質性干擾;物種聚集度與物種個體數、平均胸徑和最大胸徑均表現出顯著的負相關性;物種功能屬性,如生活型和物候型,組間聚集度差異顯著,而不同傳播模式組間聚集度差異并不明顯。即使剔除環境異質性干擾后,物種自身屬性與聚集度間仍表現如此規律。因此,物種自身屬性和環境異質性共同決定了自然群落中物種的分布格局和多樣性共存。這些發現有助于闡明自然群落中物種分布格局規律,并且對于理解物種多樣性共存機制具有重要意義。

該項研究由中國科學院武漢植物園植被生態學學科組博士生郭屹立在江明喜研究員和盧志軍副研究員的指導下完成,研究得到國家自然科學基金項目和中國森林生物多樣性監測網絡項目資助。相關研究結果發表在Can. J. For. Res. (2013, 43: 826–835)上。

八大公山25 ha樣地地形圖及個體分布圖(柵格大小5 m ×5 m)

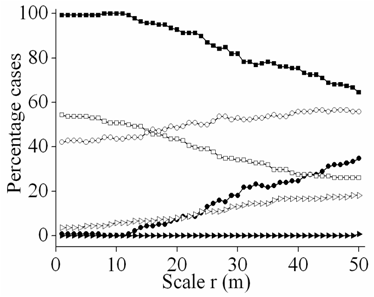

基于完全隨機零模型(實心符號)和泊松異質性零模型(空心符號)的物種百分比隨空間尺度的變化。正方形表示聚集分布、圓表示隨機分布、三角形表示規則分布。 基于完全隨機零模型(實心符號)和泊松異質性零模型(空心符號)的物種百分比隨空間尺度的變化。正方形表示稀有種、圓表示常見種、三角形表示豐富種。