在物種進化過程中, 自然雜交在物種多樣性的形成與維持中發揮著重要作用;然而同倍性雜交(homoploid hybridization)在物種形成中的作用仍然存在爭議;相較于多倍體雜交物種形成,同倍性雜交物種形成案例非常少。同倍性雜交的進化后果是導致同倍性物種形成還只是進化過程的噪音或死胡同(dead-end hybridization)仍需要更多的案例研究。獼猴桃屬植物存在著廣泛的種間雜交,是研究植物雜交物種形成與多樣化的良好材料。浙江獼猴桃(Actinidia zhejiangensis)是1982年發表的一個獼猴桃種,其主要分布在浙江、江西和福建,數量稀少。過去的研究認為浙江獼猴桃可能是由毛花獼猴桃(Actinidia eriantha)和長葉獼猴桃(Actinidia hemsleyana)或山梨獼猴桃(Actinidia rufa)種間雜交形成的種。由于基因組資源的缺乏,極大地限制了獼猴桃屬植物同倍性雜交事件的鑒定以及進化后果的研究工作的開展。

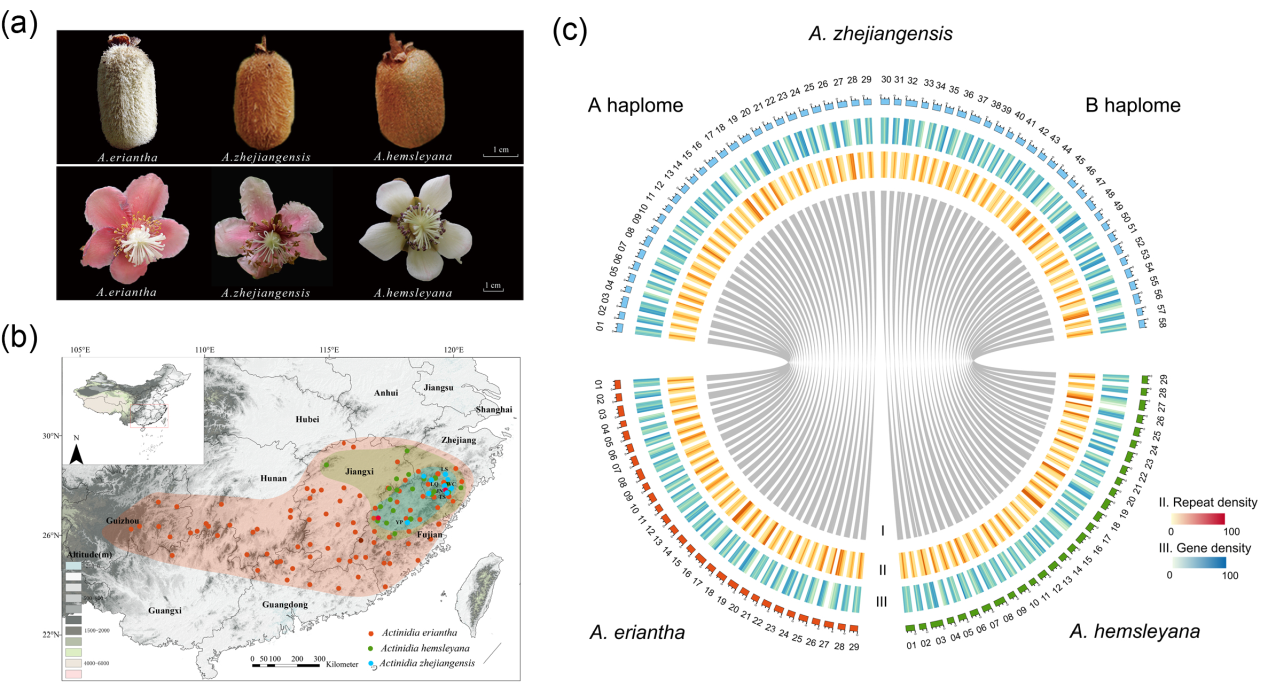

近日,中國科學院武漢植物園研究人員在The Plant Journal在線發表了題為“Genomic analyses reveal dead-end hybridization between two deeply divergent kiwifruit species rather than homoploid hybrid speciation”的研究成果。該論文基于PacBio HiFi和Hi-C測序技術相結合的組裝策略獲得了浙江獼猴桃、長葉獼猴桃高質量參考基因組,結合已發表的毛花獼猴桃基因組以及群體重測序數據,發現浙江獼猴桃的兩套單倍型基因組分別與毛花獼猴桃和長葉獼猴桃基因組有著較高的共線性;結合物種進化樹分析,表明毛花獼猴桃和長葉獼猴桃是浙江獼猴桃的親本,且兩套單倍型基因組之間沒有經歷過基因組重排和融合;浙江獼猴桃是一個典型的種間同倍性雜交的F1個體,屬于同倍性雜交的死胡同,而未發生同倍性雜交物種形成事件。結合葉綠體和線粒體基因組分析,該研究證明浙江獼猴桃的母本是毛花獼猴桃,父本是長葉獼猴桃。

毛花獼猴桃和長葉獼猴桃在約9.1 Mya分化后,在不到1 Mya發生了種間生殖隔離的松弛,產生了種間基因流。同時,該研究還發現毛花獼猴桃和長葉獼猴桃同源染色體之間的倒位和高度分化的區域含有一些與花粉識別、花粉萌發、減數分裂姐妹染色單體分離等過程相關的基因,可能參與這兩種獼猴桃合子后生殖隔離的形成。該論文的研究結果對于理解獼猴桃屬植物多樣性的形成與維持機制具有重要的科學意義,同時也為獼猴桃種間遠緣雜交育種提供了理論依據。

中國科學院武漢植物園姚小洪研究員、高磊研究員、中國科學院廬山植物園黃宏文研究員為論文的通訊作者,中國科學院武漢植物園於曉芬博士和博士研究生秦夢云為該論文的共同第一作者;康奈爾大學Boyce Thompson Institute費章君教授和浙江林業勘察院陳征海研究員對該研究提供了指導。該研究得到國家自然科學基金面上項目(32070377、32170395)、國家重點研發計劃(2018YFD1000105)、湖北省洪山實驗室基金(2021hszd017)的資助。

圖 浙江獼猴桃、毛花獼猴桃、長葉獼猴桃的形態特征、地理分布和基因組特征