丹江口水庫作為南水北調中線工程的水源地,是我國水質最好的大型水庫之一,它位于漢江中上游,水庫面積橫跨湖北、河南兩省。自南水北調工程開展以來,庫區和庫區周邊的生態環境一直是學術界的關注熱點。據全國第二次遙感調查資料顯示,丹江口水庫水源區內水土流失面積達到51653.75km2,約占該區域土地總面積的53.11%,且有1.57萬 km2的土地面積水土流失達到強度水平。同時,水源區水土流失具有量大面廣、面源侵蝕為主(主要是坡耕地)、季節性強等特點。

土壤團聚體既是土壤生物地球化學循環的反應器,也是土壤生物進化的孵化器。作為土壤固相-液相-氣相間的能量和物質交換的重要結點,土壤團聚體控制著土壤水、肥、氣、熱的保持和運移,與土壤生態系統物質循環過程緊密關聯。可見,土壤團聚體不僅在土壤物質循環中發揮至關重要的調控作用,而且也深刻影響著土壤生物的活性,進而間接影響土壤質量與健康。了解土壤團聚體相關信息,為我們更好的認識土壤生態過程如:土壤結構的形成和穩定、土壤碳氮循環、水氣和能量的流通、土壤微生物活動、以及土壤中污染物質的分解轉化等過程奠定基本的理論基礎。從團聚體尺度下研究土壤物質循環和生物化學過程是當前土壤生態領域的理論前沿。

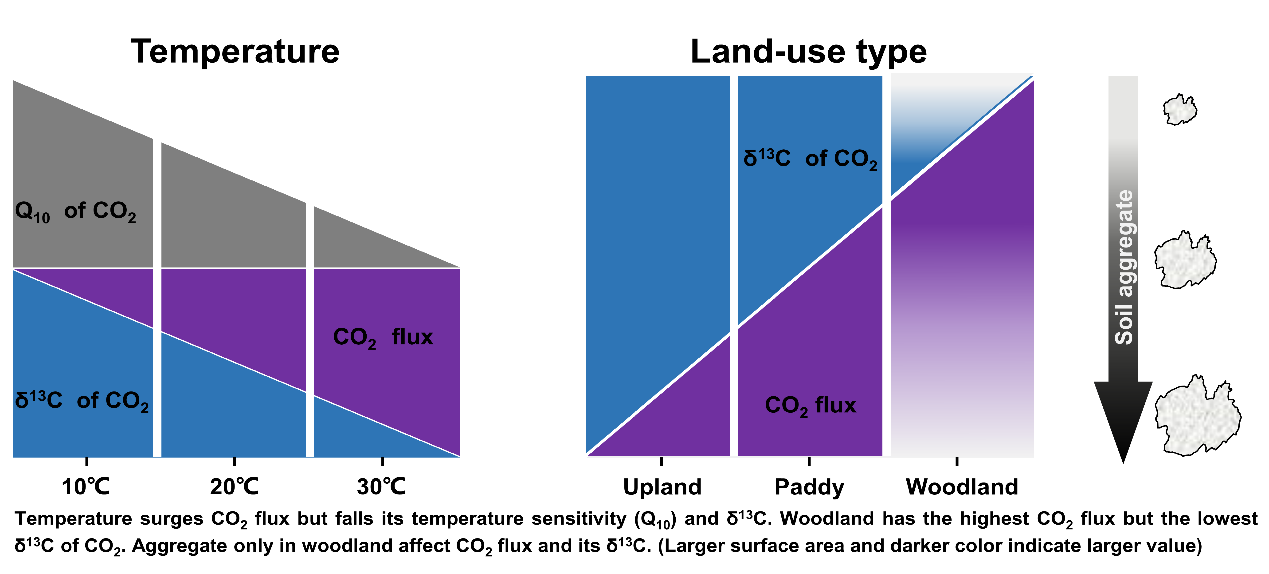

中國科學院武漢植物園農業環境生態學科組劉毅研究員、李志國副研究員和陳鵬助理研究員,以丹江口庫區裸地、農田(旱地和水田)及林地為研究對象(圖1),野外調查與室內控制實驗相結合,在團聚體尺度上探究了土地利用類型對土壤呼吸及其碳同位素分餾(CO2和δ13CO2)、酶活性和微生物群落的影響。研究發現造林加速了δ13CO2值從富集向貧化的轉換,而且強化了CO2和δ13CO2的團聚體分化,特別是在高培養溫度(30℃)下。研究強調了土地利用類型影響土壤微環境尺度上土壤碳庫對未來全球變暖的反饋,對改善陸地生態系統碳排放的預測有重要意義(圖2,Chen et al., Geoderma, 2023)。同時,造林也加強了土壤肥力和酶活性的團聚體分化;與真菌相比,林地中細菌的alpha多樣性對團聚體粒徑更為敏感。相反,更多的真菌類群受不同大小團聚體的影響。最后,裸地上造林改變了微生物群落組裝的機制,即造林減少了確定性過程對細菌群落的相對貢獻和隨機性過程對真菌群落的貢獻(圖3,Chen et al., Plant Soil, 2023)。

中國科學院武漢植物園助理研究員陳鵬為論文第一作者,副研究員李志國和研究員劉毅為論文通訊作者。本研究得到國家自然科學基金(項目編號31971532,32171648,42107048)和中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室開放基金的支持(SKLURE2021-2-5)的資助。

兩篇文章鏈接:

https://doi.org/10.1007/s11104-023-05973-0.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116384.

圖1 研究區地理位置及土地利用類型

圖2 土地利用類型、團聚體大小和培養溫度對土壤呼吸及其碳同位素分餾的影響

圖3 不同土地利用類型下的微生物的群落構建模式及對酶活性的影響