河砂是重要的礦產資源。隨著我國經濟建設的發展,據不完全統計,我國砂石年消耗量達到150億噸,是煤炭消耗量的5倍多。除少部分海砂和機制砂外,大部分建筑用砂來自于內陸河流和湖泊。

相對于對河砂資源開發久遠的歷史,我們對于其生態功能的認識才剛剛起步,在其參與的生物地球化學和關鍵微生物方面的認識更加匱乏。最近研究發現砂質沉積物也是水域生物地化循環的熱點區域,越來越過的研究者開始關注砂質沉積物的脫氮功能。

除了直接采砂的影響,筑壩、上游土地利用方式轉變和河道人工改造均不同程度影響沉積物粒徑組成,改變粒徑異質性結構。人類活動引起的粒徑的變細或者粒徑異質性改變是否會改變砂質沉積物的脫氮功能和關鍵微生物多樣性,從而改變河流的生物系統服務功能?微生物群落結構和功能基因又是如何響應這一變化?這些科學問題急需得到驗證和解決。

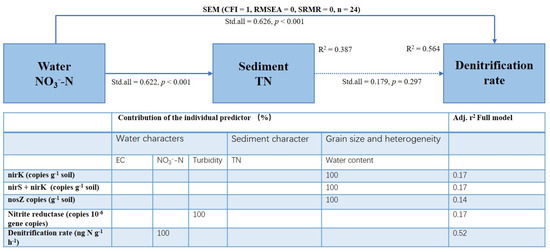

中科院武漢植物園系統生態學研究團隊,通過野外控制試驗,在典型采砂河流設置不同的粒徑梯度和粒徑異質性梯度,對其反硝化潛能、總微生物和反硝化微生物多樣性和群落結構、反硝化功能基因豐度、水和沉積物理化特征進行測定,運用NMDS、多元回歸和SEM等統計方法進行分析。

研究結構表明:透水性砂質基質和不透水性泥質基質具有不同的群落結構和優勢群落。對于透水性砂質基質,粒徑結構和異質性改變并沒有改變微生物多樣性和群落結構。微生物群落多樣性、群落結構和脫氮潛能主要由水化學特征控制。功能基因豐度對脫氮潛能無顯著性影響。在生態修復應用方面,本研究提出可以嘗試用粒徑較小的沙漠砂修復河流和湖泊采砂區域;在理論研究方面,本研究提出在砂質基質這種沉積物中,可能存在一些特殊的微生物,例如這些微生物有可能同時兼具硝化和反硝化功能。

研究結果分別發表在Science of the Total Environment和Microorganisms國際期刊。王偉波副研究員為論文第一作者,張全發研究員為通訊作者。該項研究得到國家自然科學基金項目資助。

相關論文:

(1)Microbiome of permeable sandy substrate in headwater river is shaped by water chemistry rather than grain size and heterogeneity

(鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146552)

(2)Denitrification of Permeable Sand Sediment in a Headwater

(鏈接:https://doi.org/10.3390/microorganisms9112202)

圖1 不同砂質基質粒徑大小和異質性設計

圖2 砂質基質總微生物和反硝化微生物VPA分析

圖3 水化學特征通過直接作用控制砂質基質的反硝化速率