人類活動對全球河流的影響越來越大,并在多個尺度上影響環境因素,包括影響底棲功能(代謝)或藻類結構(群落結構)的近端因素(例如河面接收的光照和營養元素)和遠端因素(例如流域內的河岸帶植被覆蓋和森林面積),但環境變量如何影響河流底棲代謝及影響程度尚不確定。另外,在水生生態系統中,底棲藻類的功能和結構通常被分別研究,因此功能及多種結構參數之間的關聯一直統一的認知。

中國科學院水生植物與流域生態重點實驗室、武漢植物園系統生態學學科組譚香副研究員,同澳大利亞格里菲斯大學河流研究所的Stuart E. Bunn教授以及中國科學院華南植物園侯恩慶教授(合作期間在美國北亞利桑那大學工作)開展合作,以澳大利亞昆士蘭東南部的13個子流域為研究對象,研究了河流底棲代謝對環境變量的響應及其與藻類群落結構的關聯。

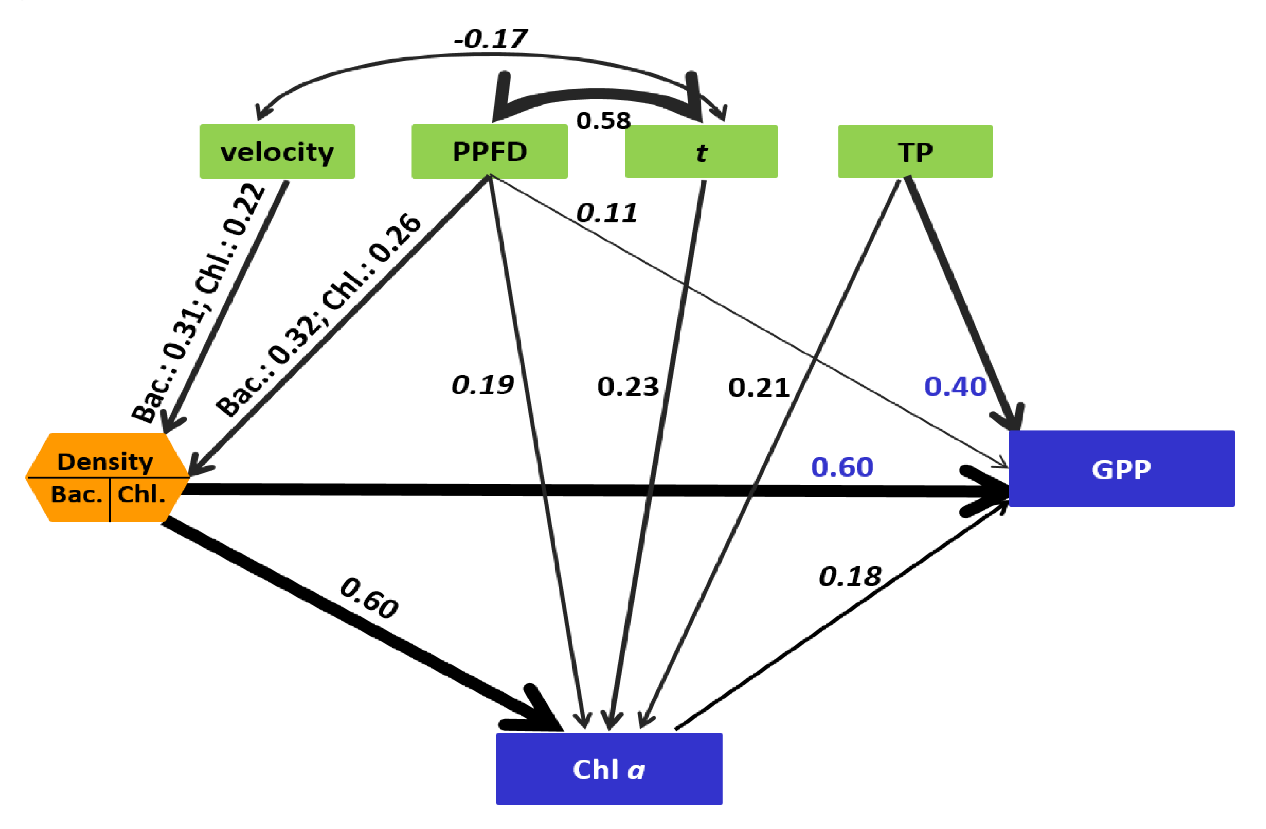

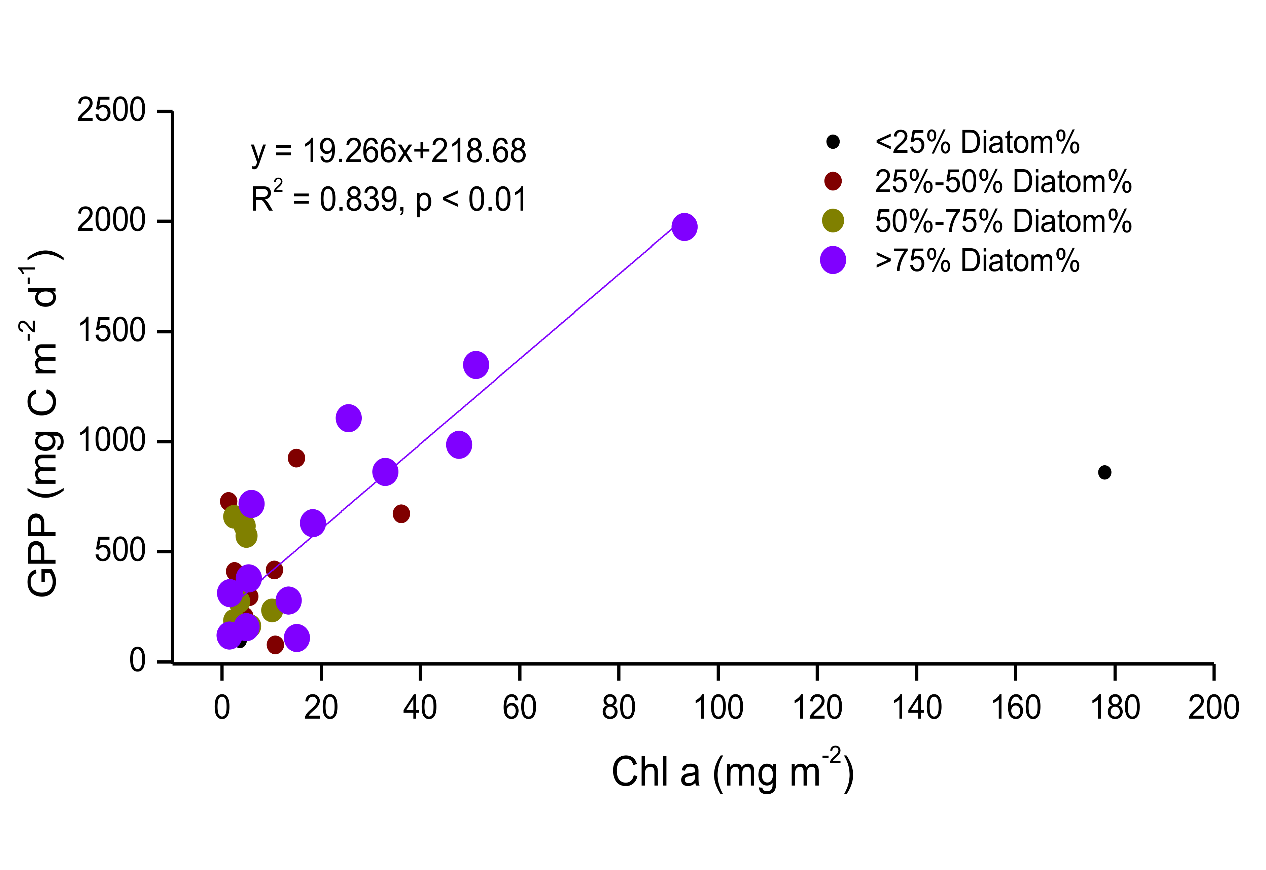

研究發現,在澳大利亞昆士蘭州東南部,34條河流除3條河流外,所有附石的凈日代謝(net daily metabolism, NDM)均為正, 也就是初級生產力GPP(gross primary production)超過呼吸作用R(respiration),河流為自養河流。GPP、R和NDM的大部分變異可由光照強度、水體磷濃度、水溫和土地利用(流域上游密林的百分率)解釋。結構方程模型表明,硅藻密度對GPP和NDM的預測效果最好(圖1)。相比之下,傳統上被用作測量GPP或NDM的替代物的葉綠素a,只有當底棲藻類群落中的硅藻比例超過75%時,它才表現良好(圖2)。結果表明,亞熱帶河流中不僅僅底棲藻類群落結構,其功能對人為干擾比如營養元素增加及河岸帶敞開等因素也很敏感;且硅藻密度可以很好地替代生態系統種底棲生產力—生態系統過程的一個指標的測量,這在河流健康監測和評價中具有很廣闊的應用前景。