亞熱帶森林作為重要的碳匯且在應對氣候變化方面具有巨大的潛力,厘清其碳庫大小,分布和環境驅動機制是預測森林應對氣候變化的關鍵一步,也是生態系統模型基準測試的關鍵參數。目前,中國亞熱帶森林整體上正處于快速恢復階段,闡明局域尺度上碳儲量,空間分布和環境驅動也有助于更好的進行森林碳管理。

中科院武漢植物園植被生態學科組基于湖南八大公山25公頃森林動態監測樣地平臺,在大量野外實測數據基礎上,重點檢測了木材密度和樹冠因子在模型預測中的作用以及已發表的模型在本區域的可適用性。研究發現木材密度能夠顯著提高模型預測性但是冠幅卻不能,基于此,重新建立了一套地上地下生物量估算模型(Ecosphere,2015, 6(12):art289)。

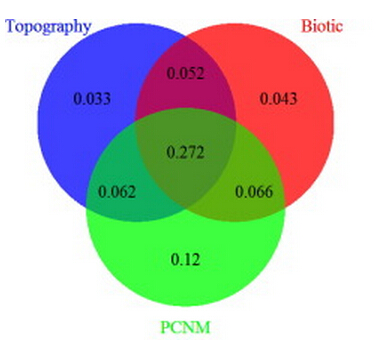

基于該模型,對25公頃樣地生物量進行了估算,并利用主坐標鄰域矩陣(PCNM)和方差解析方法對環境和空間因子對生物量空間變異進行了分解。發現:樣地平均生物量為252.7 Mg/ha,生物量在樣地里呈現斑塊化分布并且與地形有較高的相關性,其中大樹(DBH≥25 cm)可以解釋71%的生物量空間變異。方差分解結果顯示,環境和空間可以解釋64.8%的生物量變異,其中生物(43.3%)略高于地形因子(41.9%)。在生物因子中,樹密度和木材密度分別能解釋39.6%和3.8%的變異;在地形因子中,凹凸度和地形濕度指數分別可以解釋38%和4%的變異(Forest Ecology and Management,2015, 357: 95–103)。

論文第一作者為博士研究生徐耀粘,研究工作得到了中國國家基礎研究專項(2014CB954004)、中科院戰略先導項目(XDA 05050204)、國家自然科學基金項目(31200329)和國家留學基金委的資助。

湖南八大公山25ha森林樣地生物量空間分布圖

地形、生物和空間因子分別對生物量空間變異的解釋度