何謂“端午”?

每年農歷五月初五,俗稱“端午節”,端是“開端”“初”的意思。雖然特指陰歷五月初五,但廣義上的端午是整個五月的縮影。端午,大家最初想到的是紀念投江汨羅的屈原所設的節日,其實早在屈原投江前的春秋戰國時期就已經有了端午節,其源自人們對于天象崇拜,由上古時代祭龍演變而來,至今已有近3000年歷史。

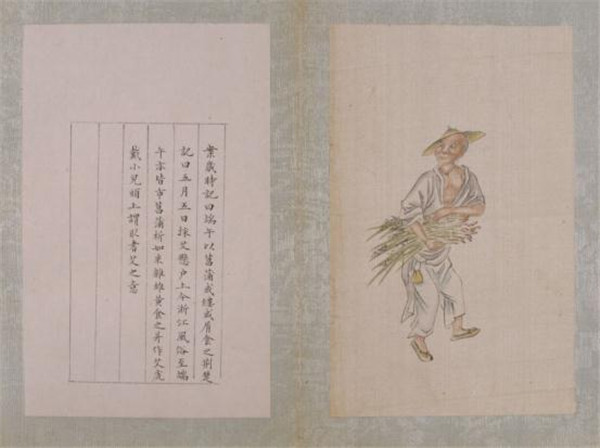

《端陽故事圖》冊 清 徐揚繪(圖片來源于故宮博物院)

第三開名《採藥草》,題:“五日午時蓄採眾藥治病,最效驗。”這幅畫中,采集藥草,祛病防疫,是端午花草的首要主題。采集艾草,制成艾人、艾虎等,懸掛在門框上,是自古以來中國人的習俗。還有的用菖蒲葉(似長劍)、蒜頭(似錘)等,都是驅邪去害、驅除蛇蟲之意。

端午草木

農歷五月正是花草茂盛之時,所謂“葵榴斗艷,梔艾爭香”描寫的正是端午時節那花繁葉茂、香氣宜人的蜀葵、石榴花、梔子花、艾葉,所謂“葵榴斗艷,梔艾爭香”。它們一類是以鮮艷的色彩見長,另一類則以芬芳的氣味為主。

《午瑞圖》軸 清 郎世寧繪(圖片來源于故宮博物院)

這是一幅近似于歐洲靜物畫的作品,青瓷瓶內插著蒲草葉、石榴花、蜀葵花,托盤里盛有李子和櫻桃,幾個粽子散落一旁。

為了烘托出濃郁的端午節氛圍,古人常用菖蒲、艾草、石榴、蜀葵、梔子、木槿等花材,將其剪裁插置花器里,欣賞花木姿容之美。下面我們便來賞析這其中幾種花材。

蜀葵(Alcea rosea Linnaeus)是錦葵科蜀葵屬植物,植株高大挺拔,其顏色鮮艷而豐富,花開五色,有紅色、紫色、黃色、黑色、白色,以紅、白二色最常見,有單瓣與重瓣之分,常被稱作“五色蜀葵”。“五色”象征陰陽調和,正是端午的主題。仲夏時節,七點開始盛放的一朵朵大花直立在筆直筆直的莖稈上,遠遠看去一片絢麗多彩。

蜀葵在我國具有2000多年的栽培歷史,是我國栽培歷史最悠久的傳統花卉之一。早在漢代,我國花匠就將蜀葵用于園林造景中,花開時節,呈現花團錦繡、五彩繽紛之景,在張衡《西京賦》中描寫了皇家園林上林苑中草木茂盛之景:“草則葴莎菅蒯,薇蕨荔苀。王芻莔臺,戎葵懷羊。”其中提到了戎葵就是蜀葵的古稱。清代《花鏡》也有記載:“蜀葵,陽草也。”蜀葵喜光向陽而生,始終追逐光明,所以栽培蜀葵的時候最宜選擇光照充足之地。其室內瓶插觀賞在《群芳譜》中也有提及“插瓶用沸湯,以紙塞口則不萎,或以石灰蘸過令干,方插。花開至頂,葉仍如舊。”可見古人一早就有對于花材豐富的處理經驗,采用沸水或石灰處理蜀葵切花的基部可以有效延長觀賞,直至花枝上的花朵全部盛放枝條上的葉片也依舊新鮮的方法很值得端午一試。

蜀葵花(張莉俊 攝)

蜀葵花與果實(王淑慧 攝)

石榴(Punica granatum Linnaeus)是千屈菜科石榴屬植物,原產巴爾干半島至伊朗及其鄰近地區,全世界的溫帶和熱帶都有種植。全株高3-5米,枝的頂端常成尖銳長刺,紅白粉黃的大花開于枝頭,球形的漿果具有豐富的營養價值,可加工成果汁也可直接咀嚼下咽。據晉張華《博物志》載:“漢張驀出使西域,得涂林安石國榴種以歸,故名安石榴。”中國可能在漢代由張騫傳入,其在我國的栽培歷史有2000多年。石榴枝繁葉茂、花色繁多,很快被人們廣泛接受,并傳播到各地,融人中國傳統文化,形成了獨具特色的中國石榴民俗文化。[1]

石榴花(張莉俊 攝)

石榴花與石榴果

艾(Artemisia argyi),又稱艾蒿(爾雅,本草綱目),是菊科蒿屬多年生草本植物,全株具有濃烈香氣。其主根明顯側根繁多,常有橫臥地下的根狀莖及營養枝呈現叢生的狀態。仔細觀察其莖干、枝條、葉片正反面均被一層灰色蛛絲狀的柔毛所覆蓋。

《荊楚歲時記》載:“五月五日,采艾以為人,懸門戶上,以禳毒氣。” 端午正值江南梅雨,多雨潮濕,細菌繁殖快,人易染病;懸艾于門前,可以借助它揮發的氣味,驅除邪氣,消去病毒。現在每到端午節,許多人家還保留著端午門上掛菖蒲艾蒿的習慣。

《太平歡樂圖》冊之《采艾》 清 董棨繪(圖片來源于故宮博物院)

艾 葉片正反面及其花序 (圖片來源于:中國植物志)

梔子(Gardenia jasminoides Ellis)

楊巽齋的《薝蔔花》曾言“薝蔔標名自寶坊,薰風開遍一庭霜。閑來掃地跏趺坐,受用此花無盡香。”薝蔔正是梔子,端午街頭巷尾常見芬芳吐香的梔子或許是人們對于夏季到來最深刻的感受。

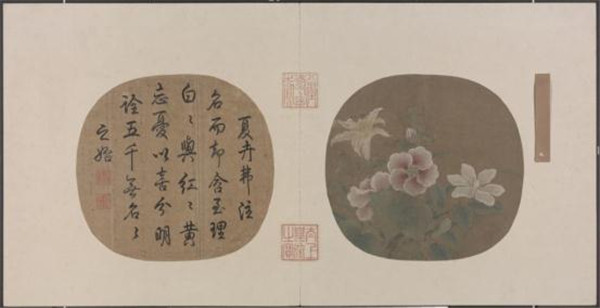

《夏卉駢芳圖》 宋 紈扇頁(圖片來源于故宮博物院)

茜草科梔子屬的梔子花有單瓣和重瓣變種白蟾等等,最為常見的觀賞用梔子花為重瓣,稱為“大花梔子”。而古代應用居多的是單瓣梔子花,花瓣六片,稱為“山梔子”。其特征是花瓣中間有一個高高的管狀花心,旁邊深展出六根花蕊,其果實常可入藥或用于染就黃色。

白蟾(張莉俊 攝)

南宋時期宮廷、民間都以梔子花為端午插花,《武林舊事》卷第 3“端午”:“又以大金瓶數十,遍插葵、 榴、梔子花,環繞殿閣”;《西湖繁盛錄》“端午”:“初一日,城內外家家供養,都插菖蒲、石榴、蜀葵花、梔子花之類……”

山梔子

端午節插花賞花的風俗由來已久,從古代文人端午清供題材的畫作中可以看出,不論宮廷還是民間,端午插花活動都很盛行。在端午節時人們常會將應景的花草挪到家中(或盆栽,或瓶插),才意味著那個抽象的端午時節到來。正所謂“尋常無花供養,卻不相笑,惟重午不可無花供養。”無論貧富,人們都會在端午時節取花清供,視插花為袪病驅邪、防疫防災的行為。端午的花草不論是插入瓶中還是畫進畫里,都有著相同的功用,就是人們對于健康生活的期頤。戶外賞真花、室內插瓶花、手中看畫花,端午的花草把不同的視覺空間連成一體[1, 2]。

參考文獻

[1] 郭慧珍. 中國古代文學石榴題材與意象研究[D]. 南京師范大學, 2012.

[2] 黃小峰. 繁花、嬰戲與骷髏 尋覓宋畫中的端午扇[J]. 2018.

[3] 張楠. 榴美如珠艾葉長 紅葵還似美人妝 端午節令畫中的花草世界[J]. 2020.