7月23日,2025年湖北省青少年高校科學營武漢植物園分營迎來“科學探究日”,111名高中生分成五組,在科研專家帶領下,開展了一系列的植物科學課題探究。從測量葡萄的風味指標到解碼蓮花顏色基因,從比較蓮與睡蓮的差異到研究水生植物的生存智慧,再到聚焦無處不在的微小植物-微藻,同學們用科學方法,揭開了植物王國的諸多奧秘。

葡萄實驗室變身“水果品鑒會”

“這顆陽光玫瑰的糖度達到22°(Brix),比普通品種高出好幾個糖度。”在武漢植物園光谷園區的實驗室,隨州市第一中學隊的營員們正用手持測糖儀給不同品種的葡萄“打分”,進行鮮食葡萄的品質檢測。他們發現,優質葡萄不僅糖度高,還保持著恰到好處的酸度,這種“糖酸比”的平衡正是決定葡萄口感的關鍵。硬度、糖度、酸度、香味……,這些影響葡萄風味的關鍵性狀如何檢測,營員們初步掌握了科學的檢測方法。

在武漢植物園園藝作物逆境生物學研究組長辛海平研究員指導下,同學們還通過科學的方法系統比較了三種葡萄的果實形狀差異:野生葡萄果粒小、酸澀;釀酒葡萄糖度高但籽多;鮮食葡萄則果粒大、甜度高且部分無籽或少籽。

給蓮花做“基因檢測”不用等開花就知道顏色

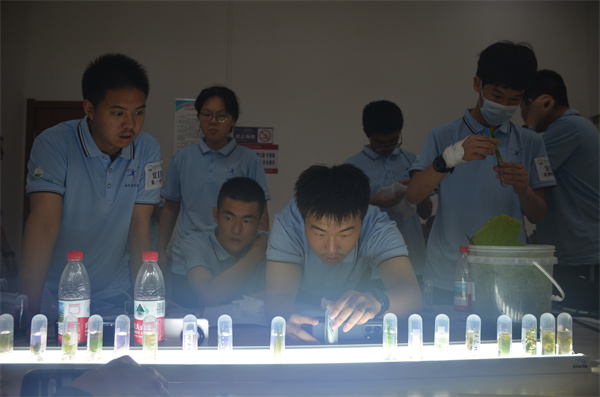

在分子生物學實驗室,一組同學正在進行一項“黑科技”實驗——通過DNA分析預測蓮花顏色。他們從蓮葉片中提取DNA,使用武漢植物園開發的分子標記來識別蓮花花色基因。

營員們了解到,在花蓮的培育過程中,育種家們需要知道培育出的蓮花是什么顏色的,以往只能等到蓮花開花的時候才能確定,這就需要花費很長的時間和很多的精力。現在,利用分子標記技術在早期就能鑒定蓮花的顏色,能大大提高育種的效率。

????蓮和睡蓮僅一字之差嗎?

花期相似、名字相似、連外形也有幾分像,不少人將夏日的“明星”花卉蓮和睡蓮混淆。其實,看似相似的蓮與睡蓮,其實是不同的物種。荊州市沙市中學隊和十堰市第一中學隊的探究課題是蓮和睡蓮的生物學研究。營員們通過外在觀察發現,蓮葉高高挺出水面,睡蓮葉則平鋪在水面。蓮的果實是熟悉的蓮子,睡蓮則結出球形的漿果。實驗更揭示了蓮與睡蓮的染色體個數也不同。

在課題探究的過程中,一名營員解開了自己困惑很久的問題,“原來蓮蓬是蓮的花托發育而成的”。

水生植物的“變形記”

亭亭玉立的荷花、隨波漂流的浮萍、婆娑搖曳的眼子菜,眼下正是水生植物展示蓬勃生命力的季節。在武漢植物園水生生態區等地,宜昌市葛洲壩中學隊和宜昌市第一中學隊的營員們實地觀察了挺水植物、浮葉植物、沉水植物和漂浮植物。為了適應水環境,水生植物進化出哪些形態?通過一系列探究,營員們找到了答案。沉水植物擁有高度發達的通氣組織,它們的葉子多為狹長或絲狀,不僅能吸收水中的養分,還能在弱光條件下正常進行光合作用。“它們的適應能力太強了,真是優秀的潛水員。”。

生命起源“藻”知道

你知道嗎?我們每呼吸兩口空氣,就有一口是微藻“制”的。作為地球上最早的生命形式之一,微藻在我們的生活環境中無處不在,但肉眼卻幾乎看不見。在“微藻生命科學探索實驗”探究課題中,營員們通過顯微鏡觀察了不同微藻的形態,并探究了他們的生活史。微藻是如何進行光合作用?實驗數據顯示,這些肉眼難辨的微小生物竟是地球氧氣的主要生產者,其制氧能力遠超陸生生物。“微藻是地球上最古老的‘制氧專家’,小卻能力大。”一位營員在記錄本上寫下這樣的感悟。

五個植物科學探究課題不僅涵蓋了植物科學的多個領域,更兼具科學性與趣味性,從不同的角度揭開植物科學的神秘面紗。在科研人員和研究生助教的全程指導下,學生們體驗了“觀察-假設-實驗-分析”的科學流程。當晚,各小組立即投入實驗數據的整理與分析,著手制作課題成果PPT,為匯報答辯積極準備。

武漢植物園相關專家介紹,這些探究課題雖然針對高中生做了適當簡化,但完全遵循科學原理和研究方法。通過親手操作專業儀器、分析實驗數據等流程,營員們既掌握了科學探究的基本方法,更深刻理解了科學家的工作方式,培養了嚴謹求實的科學精神。