7月11日,中科院武漢植物園自然課堂開展了“棕櫚小偵探”的課程,共有17個家庭參與其中,本次課程由袁俊青老師主講,曹承娥、阮程老師助教。課堂分為室內講解環節、室外探索環節和室內分析環節。

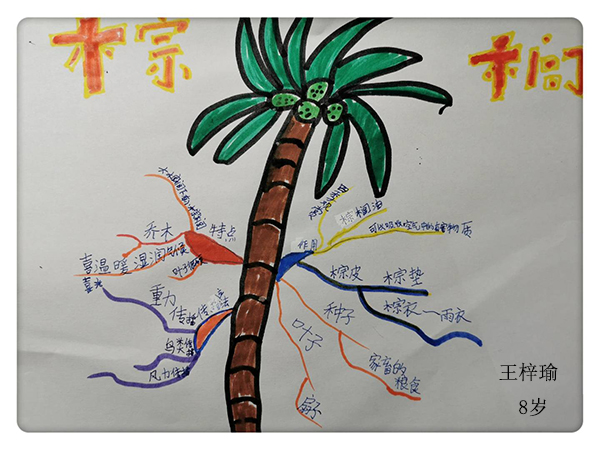

室內講解環節中,老師向小朋友們介紹了有關棕櫚基本知識及其用途、大棕櫚和小棕櫚的外形區別,并用棕櫚的葉子和果實的實物進行了說明,特別講述了果實落地的情形。然后,向小朋友介紹小棕櫚在植物園的很多地方都有分布,并向小朋友提出了一個問題“大棕櫚大部分是人工移栽的,那么小棕櫚是怎么來的?”小朋友們思維十分活躍,有說是水流傳播的,有說是風力傳播的,有說重力傳播的,有說是動物傳播……在這些假設的基礎上,邀請小朋友到園區去做大棕櫚和小棕櫚的分布調查,用調查的結果驗證這些假設是否合理。

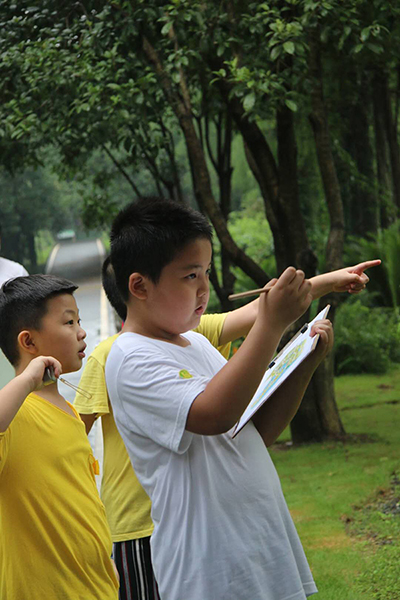

室外探索之前,老師讓小朋友們玩了破冰游戲,讓大家了解了“小偵探”的特征,并讓大家相互熟悉。接著,將小朋友分為三組,分別沿著不同的路線對大棕櫚和小棕櫚的分布情況如實調查,并在地圖上詳細記錄。經過一個小時的調查,小朋友把調查結果帶回了教室,用不同顏色的圖釘,將大小棕櫚分別在大地圖上標示出來。根據地圖顯示結果,結合棕櫚的果實、生長位置和環境等信息,引導小朋友對棕櫚種子的傳播方式做出推測。

經過討論,孩子們分別對之前作出的各種假設進行了否定,老師根據調查結果和事先踩點準備的信息,引導孩子們繼續進行科學推理。最后大家總結分析出,小棕櫚是全園分布的,沒有大棕櫚的地方也會有大量的小棕櫚。因此得出結論,棕櫚的種子很有可能是鳥類傳播為主,重力傳播為輔的傳播方式。

本課堂旨在通過園內分組調查,培養孩子們的觀察分析能力,學習的主動性和科學思維能力,鼓勵孩子們努力探索問題。科學思維是基于實證的邏輯推理,這種思維方式的獲得必須經過實踐,無法通過聽講獲得。希望通過本次課堂,讓參與課堂的小朋友了解科學研究的流程,種下一粒科學思維的種子,為“智慧”打下基礎。

戶外探究

認真做記錄

地圖上標示大、小棕櫚

分享、總結

“小小偵探家”合影

課后作品